Effiziente und nachhaltige Wärmeversorgung

Ein Hauptvorteil der Wärmepumpe ist es, dass sie hocheffizient arbeiten kann. Dabei gilt: Je geringer der Temperaturhub, also der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle und erforderlicher Vorlauftemperatur (Wärmesenke), desto höher die Effizienz. Beträgt der Temperaturhub zum Beispiel 20 Kelvin, kommen die Wärmepumpen auf einen COP (Coefficient of Performance) zwischen fünf bis sechs. Das heißt, sie erzeugen aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie fünf bis sechs Kilowattstunden thermische Energie. Das reicht üblicherweise aus, um beispielsweise mit warmem Abwasser oder warmer Abluft aus der Reinigung Frischwasser vorzuwärmen. Bei einem Hub von 40 Kelvin sinkt der COP auf vier bis fünf.

Die Effizienz einer Wärmepumpe lässt sich noch erhöhen, wenn sie zur Erzeugung von Wärme und Kälte genutzt wird. Denn sie produziert immer beides: Kälte entsteht dort, wo die Wärme entzogen wird, also an der Wärmequelle. Da bei der Lebensmittelverarbeitung praktisch immer Wärme und Kälte benötigt wird, ist die Wärmepumpe hierfür ganz besonders geeignet: Unternehmen können nicht nur Gas oder Öl für die Wärmeerzeugung einsparen oder komplett ersetzen, sondern auch Strom für die Rückkühlung oder Kompressionskälte. Voraussetzung für diese Doppelnutzung ist jedoch eine gewisse räumliche Nähe des Kälte- und Wärmebedarfs.

Großer Unterschied zwischen klassischer Wärmeversorgung und Wärmepumpe

Zwischen der klassischen Wärmeversorgung und dem Einsatz einer Wärmepumpe gibt es einen grundlegenden Unterschied: Erstere ist zentral und damit auf die höchste benötigte Temperatur ausgelegt. Eine Wärmepumpe wird hingegen meist dezentral genutzt. Dadurch ist die Temperatur maßgeblich, die für den jeweiligen Prozess benötigt wird. Beispielsweise für das Räuchern oder Brühen kann eine konventionelle Wärmepumpe eingesetzt werden, die eine Vorlauftemperatur von bis zu 80 °C erzeugt. Für Sterilisierungsprozesse hingegen sind mindestens 100 °C nötig. Hierfür eignen sich Hochtemperatur-Wärmepumpen (HTWP), die bis zu 140 °C erreichen.

Doch der Einsatz einer Wärmepumpe ist oft auch dann sinnvoll, wenn sie nicht die erforderliche Vorlauftemperatur liefert. Typischerweise wird die Wärmepumpe dann zur Vorwärmung genutzt. Es ist aber ebenso möglich, die Vorwärmung mit fossilen Energieträgern abzudecken und die Wärmepumpe für das Erreichen der Zieltemperatur zu nutzen. Damit reduziert sich bereits die Menge der benötigten fossilen Energieträger, also auch der CO2-Emissionen.

Zudem lassen sich mehrere Wärmepumpen in einer Kaskadenschaltung kombinieren. So kann ein höheres Temperaturniveau erzielt werden und die einzelnen Wärmepumpen lassen sich bedarfsgerecht zu- und abschalten. Durch diese Flexibilität kann eine solche Kombination auch sinnvoller sein als eine einzelne leistungsfähigere Wärmepumpe.

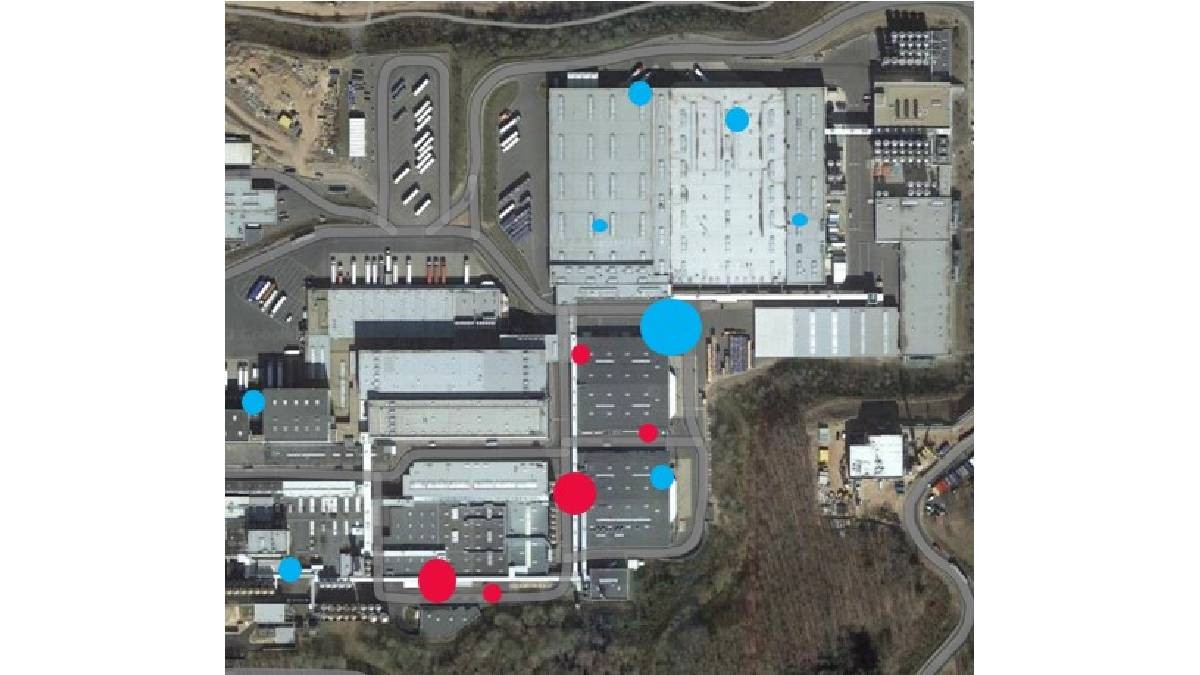

Potenzielle Wärmequellen (rot) und Wärmesenken (blau) im Unternehmen. ©MVV Energie AG

Schritt für Schritt zum nachhaltigen Wärmekonzept

Doch nicht überall, wo es theoretisch möglich ist, ist der Einsatz einer Wärmepumpe auch praktisch machbar oder wirtschaftlich sinnvoll. Um zu einem tragfähigen Konzept zu kommen, müssen die Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens detailliert betrachtet werden. Hierfür hat sich in der Geschäftskundeneinheit der MVV Energie AG folgendes Vorgehen bewährt:

Im ersten Schritt werden die möglichen Wärmequellen und -senken des Unternehmens lokalisiert (Bild 1). Mögliche Wärmequellen sind zum Beispiel Abwasser aus dem Reinigungsprozess oder aus der Prozesskühlung (Kühlwasser), Abluft aus Trocknungs- und Kochprozessen sowie Rauchgase.

Als Wärmesenke wird die Stelle im Prozess bezeichnet, an dem die Nutzwärme eingekoppelt wird. Typischerweise sind das alle Prozesse mit Warmwasserbedarf, etwa die Reinigung oder Heißabfüllung. Mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe kommen zum Beispiel auch Trocknungs-, Pasteurisier- und Destillationsprozesse in Frage.

Im nächsten Schritt wird geprüft, welche Wärmequelle und -senke sich sinnvoll verbinden lassen. Dabei ist neben der räumlichen Entfernung auch zu berücksichtigen, wie viel Wärme mit welchem Temperaturniveau an der Quelle zur Verfügung steht und wie der Lastgang aussieht. Zudem müssen Wärmequelle und -senke auch zugänglich sein.

Aufgrund dieser Aspekte fallen einige Wärmequellen beziehungsweise -senken für die Nutzung einer Wärmepumpe weg (Bild 2). Die verbleibenden lassen sich entsprechend ihres Potenzials priorisieren. Ist das Potenzial hoch, fallen Abwärme und Wärmebedarf jedoch zeitlich versetzt an, kann sich ein Pufferspeicher lohnen.

Begleitend empfiehlt sich häufig die Umstellung von Dampf auf Warmwasser, wo der Prozess dies erlaubt. Denn dadurch wird die erforderliche Anlagentechnik der Wärmepumpe einfacher und somit günstiger. Außerdem steigt ihr COP, also ihre Effizienz. Möglich ist eine solche Umstellung überall dort, wo Temperaturen unter 100 °C benötigt werden, die bisher mit Dampf beaufschlagt wurden, zum Beispiel bei der Pasteurisierung oder bei Reinigungsmaschinen für Mehrweggebinde. Hierfür muss jedoch das Versorgungsnetz von Dampf auf Warmwasser umgerüstet und die entsprechenden Verbraucher mit größeren Wärmetauschern ausgestattet werden.

Tatsächlich nutzbare Wärmequellen und -senken mit ihrem Potenzial (je nach Größe des Punktes). ©MVV Energie AG

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Generell gilt, dass Wärmepumpen sehr langlebig und wartungsarm sind, sodass die Betriebskosten üblicherweise niedriger ausfallen als bei der klassischen Wärmeversorgung.

Ob die Wärmepumpe auch im spezifischen Einsatzszenario ökonomisch sinnvoll ist, lässt sich mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ermitteln. Dabei sind neben dem Wärmepumpen-Typ auch die Einsatzbedingungen zu betrachten sowie der Aufwand, der für die Erschließung von Wärmequelle und -senke nötig ist.

Weil die Wärmepumpe mit Strom betrieben wird, spielt auch der Stromtarif eine Rolle. Von dem steigenden Stromverbrauch können energieintensive Unternehmen aufgrund der 7.000-Stunden-Regelung finanziell möglicherweise sogar profitieren: Wenn sie 7.000 Volllaststunden im Jahr überschreiten, reduziert sich ihr Netzentgelt auf 20 Prozent, ab 7.500 Stunden auf 15 Prozent, ab 8.000 Stunden sogar auf zehn Prozent.

Da die Wärmepumpe in der Regel Erdgas ersetzt, ist außerdem der Gaspreis als Vergleichsenergie zu betrachten.

Fördermittel für Wärmepumpen

Die Investitionskosten für eine Wärmepumpe liegen aktuell meist noch über denen für einen Gaskessel mit derselben thermischen Leistung. Um diesen Unterschied auszugleichen, stehen derzeit umfangreiche Fördermittel zur Verfügung. So wird im Rahmen des Förderprogramms „Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ (EEW), Modul 4, die Nutzung von Abwärme aus der Produktion mit einer Wärmepumpe gefördert. Förderfähig sind die Kosten für die Wärmepumpe sowie für Wärmespeicher und Zusatzkosten. Die Förderquote beträgt für kleine Unternehmen bis zu 45 Prozent, für mittlere bis zu 35 Prozent und für große bis zu 25 Prozent der Investitionsmehrkosten. Alternativ können Unternehmen auch eine Förderung der Gesamtkosten wählen, hier liegen die Quoten bei 20 (kleine Unternehmen), 15 (mittlere Unternehmen) bzw. 10 Prozent (große Unternehmen).

Wärmepumpen zur Erzeugung von Raumwärme sind über die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude (BEG) abgedeckt. Hier sind die Fördermittel nach Nettogrundfläche gestaffelt, auf die sich die Maßnahme auswirkt.

Entscheidend ist es jedoch, dass der Einsatz einer Wärmepumpe dazu beitragen sollte, die Wettbewerbsfähigkeit lebensmittelverarbeitender Unternehmen nachhaltig zu sichern, indem sie den Bedarf an fossilen Energieträgern reduziert. Wird die Wärmepumpe mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben, arbeitet sie sogar klimaneutral und hilft dem Unternehmen, seine Klimaziele zu erreichen.

Weiterführende Informationen: https://hubs.li/Q02Tp-bk0

Lars Manja, Key Account Manager , MVV Energie AG. ©MVV Energie A

Weitere Informationen:

Lars Manja

Vertrieb Businesskunden, Key Account Manager

MVV Enamic GmbH

https://partner.mvv.de